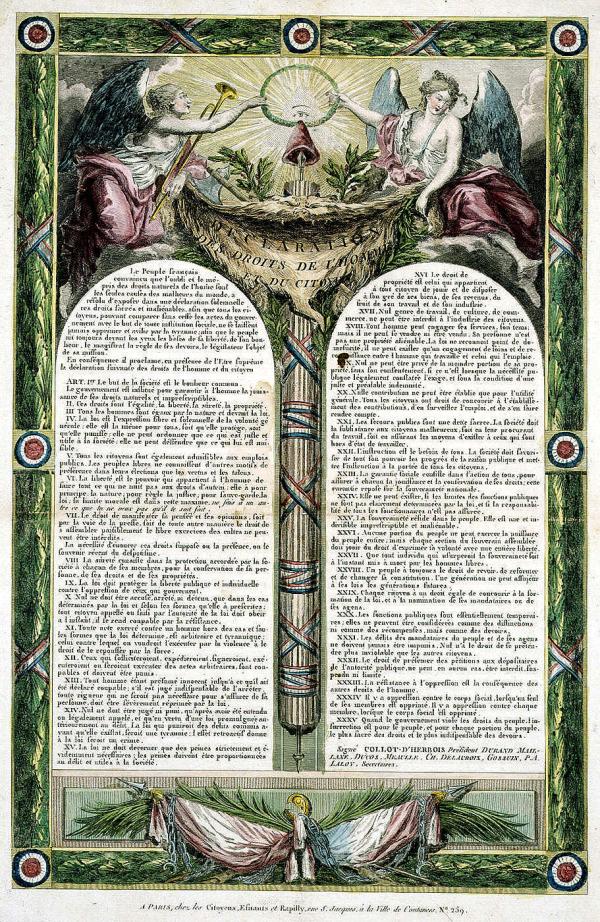

La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1793 représente un moment charnière dans l'histoire de la Révolution française. Elle incarne un idéal républicain poussé à son apogée. Ce texte fondamental, bien que rapidement éclipsé par les événements tumultueux de l'époque, mérite une analyse approfondie. Ses principes résonnent encore aujourd'hui.

Rédigée dans un contexte de guerre civile et étrangère, la Déclaration de 1793 est beaucoup plus sociale que celle de 1789. Elle s'inscrit dans la Constitution de l'an I, jamais pleinement appliquée. Sa vocation première était d'asseoir la légitimité de la Convention montagnarde.

Son préambule proclame les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. L'égalité est placée au premier rang. La liberté, la sûreté, la propriété sont également mentionnées. Cependant, une nouvelle dimension est introduite.

La Déclaration de 1793 met un accent particulier sur le droit au bonheur. Ce droit est considéré comme un objectif social fondamental. La société a le devoir de favoriser l'épanouissement de chaque individu.

Cette déclaration redéfinit également la notion de souveraineté. Elle réside essentiellement dans le peuple. Aucun corps, aucun individu ne peut en exercer l'autorité qui n'en émane expressément.

La résistance à l'oppression est érigée en droit naturel et imprescriptible. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

La Déclaration de 1793 affirme le principe de la présomption d'innocence. Nul ne peut être jugé qu'après avoir été entendu ou légalement appelé. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle.

Le droit de pétition est garanti. Chaque citoyen a le droit d'adresser des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique. Ce droit est un outil essentiel de participation citoyenne.

L'instruction est déclarée besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir le progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens. L'éducation devient une priorité nationale.

L'assistance publique est une dette sacrée. La société doit assurer la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. L'État providence commence à se dessiner.

La propriété est définie comme le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Cette définition est légèrement différente de celle de 1789.

Cependant, la Déclaration de 1793 inclut une restriction importante à ce droit. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. La primauté de l'intérêt général est affirmée.

La contribution pour les dépenses publiques doit être également répartie entre tous les citoyens en proportion de leurs facultés. L'établissement de l'impôt progressif est implicitement suggéré.

H2 : L'Influence et la Postérité de la Déclaration

Malgré sa courte durée de vie, la Déclaration de 1793 a exercé une influence considérable. Elle a inspiré les mouvements sociaux et politiques du XIXe siècle. Ses idéaux ont nourri les revendications ouvrières et socialistes.

Elle a également servi de modèle pour les constitutions de certains pays. Son héritage est perceptible dans les déclarations universelles des droits de l'homme ultérieures.

La Déclaration de 1793 témoigne d'une vision ambitieuse de la société. Elle aspire à un ordre social plus juste et plus égalitaire. Ses principes restent une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à construire un monde meilleur.

Elle rappelle que les droits de l'homme ne sont pas seulement des droits individuels. Ils impliquent aussi des obligations sociales. L'État a un rôle à jouer dans la garantie du bien-être de tous.

Enfin, la Déclaration de 1793 est un appel à la vigilance. Elle nous rappelle que les droits acquis peuvent toujours être menacés. Il est nécessaire de les défendre sans cesse.

Décret de la Convention Nationale Du 29 Mai 1793, l'an second de la

-

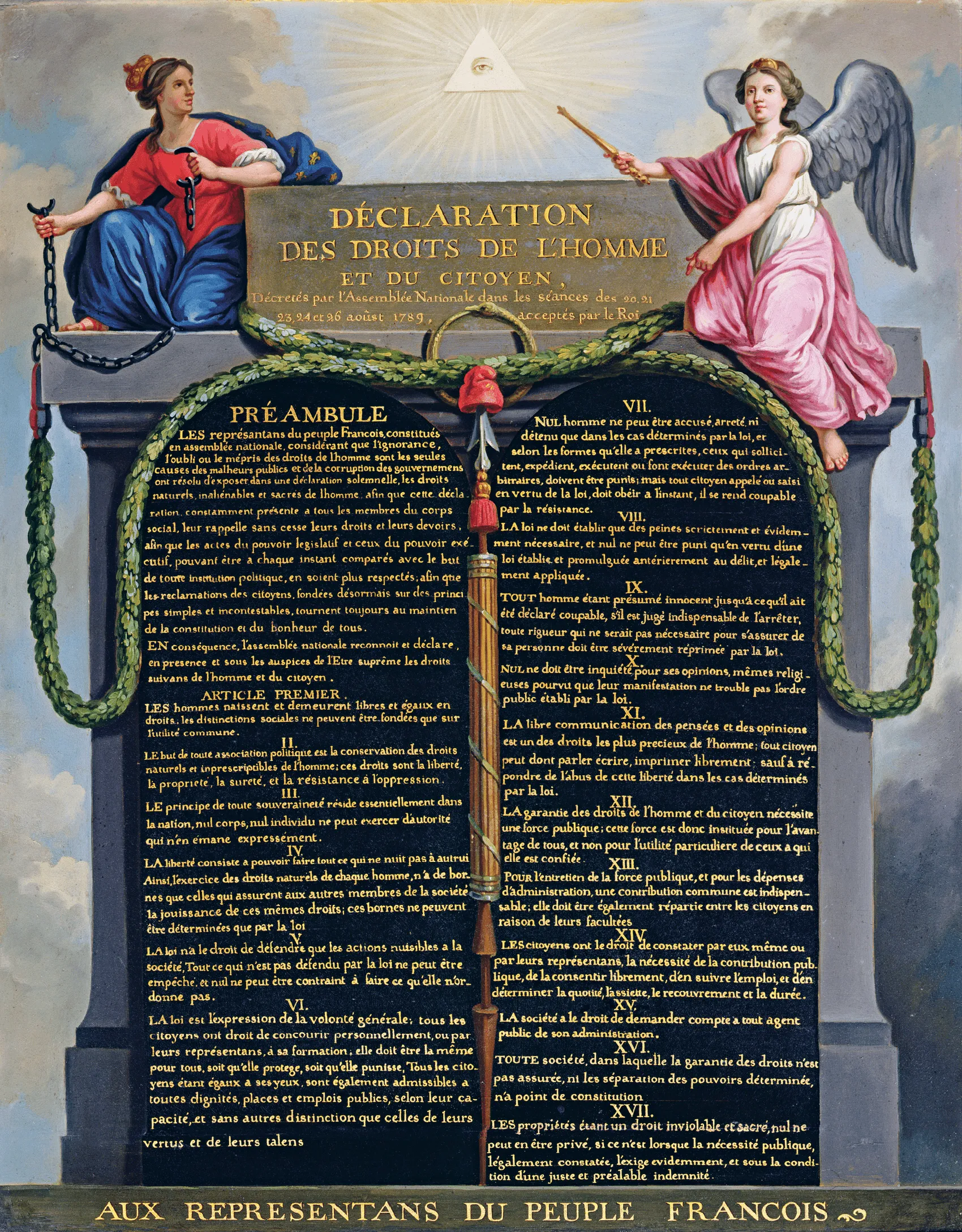

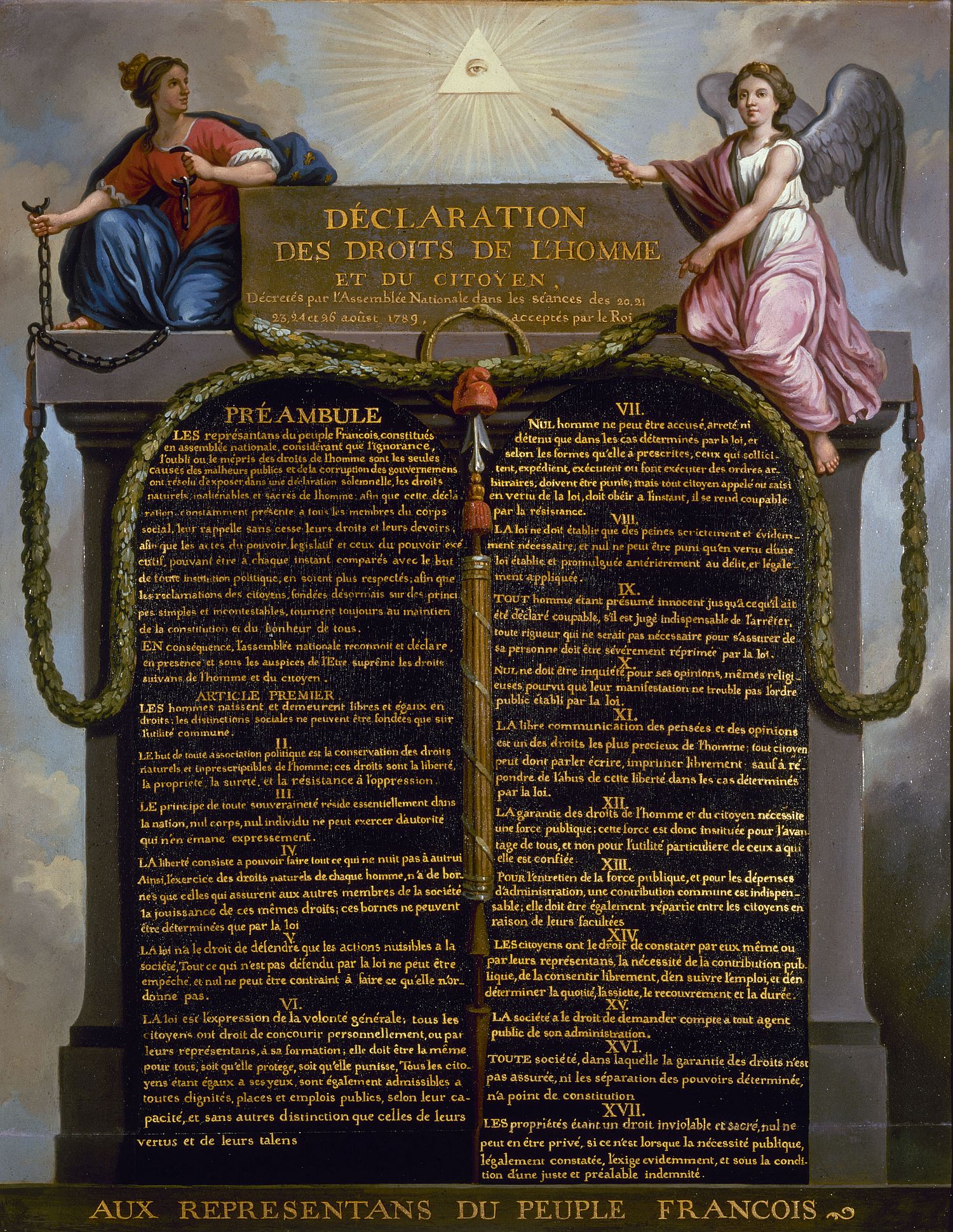

déclaration des droits de l'homme et du citoyen

-

déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

-

déclaration des droits de l'homme

-

déclaration des droits de la femme

-

déclaration des droits de l'enfant

-

déclaration des droits de l homme date

-

déclaration des droits de l'homme 1948

-

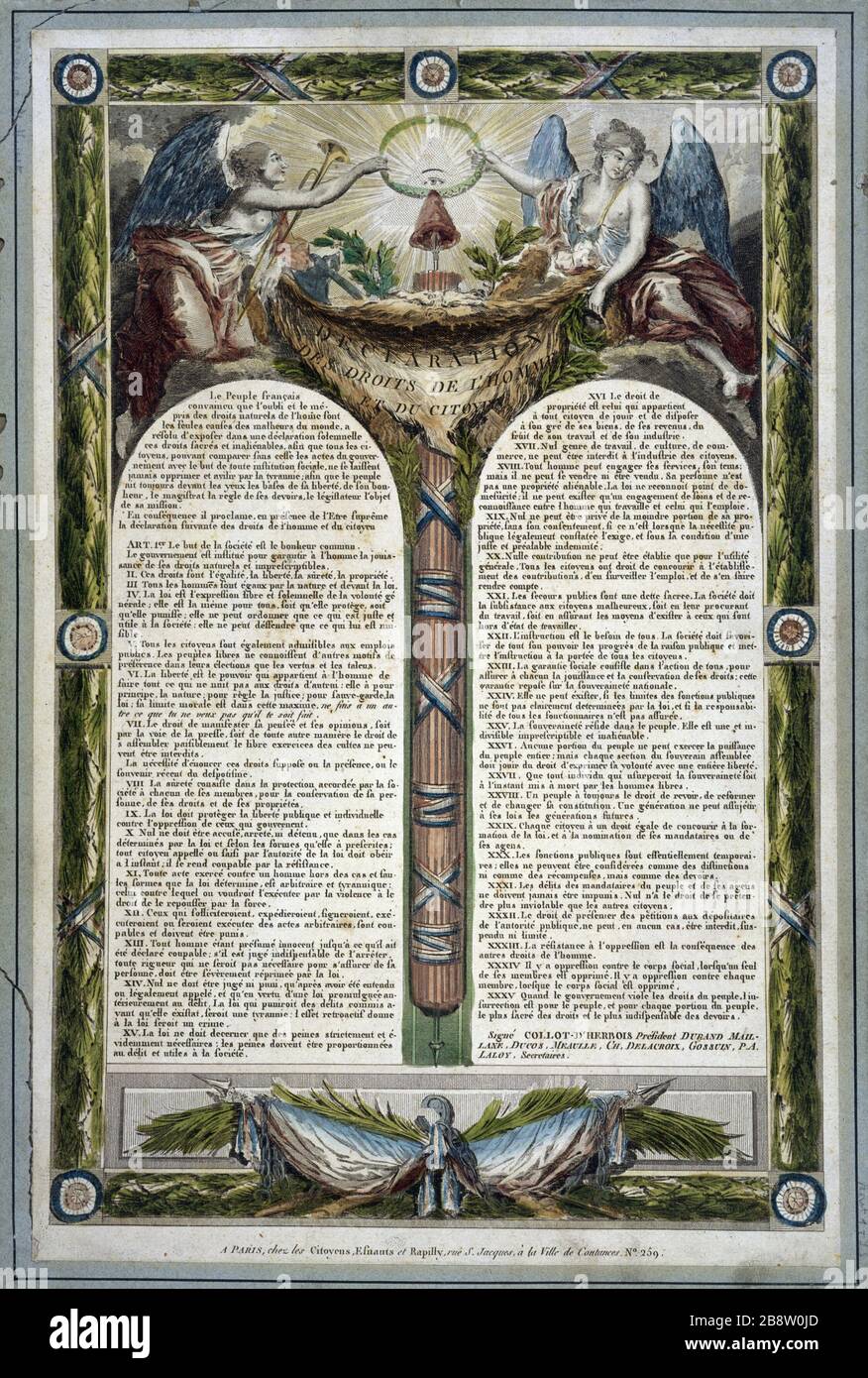

declaration des droits de l'homme 1793

-

déclaration des droits de l'enfant 1959

-

déclaration des droits de la femme date