Dans le domaine complexe de l'immunologie et de la biologie clinique, l'analyse précise des gamma globulines revêt une importance capitale. L'aspect de restriction d'hétérogénéité des gamma globulines représente un indicateur diagnostique crucial, souvent révélateur de pathologies sous-jacentes nécessitant une investigation approfondie.

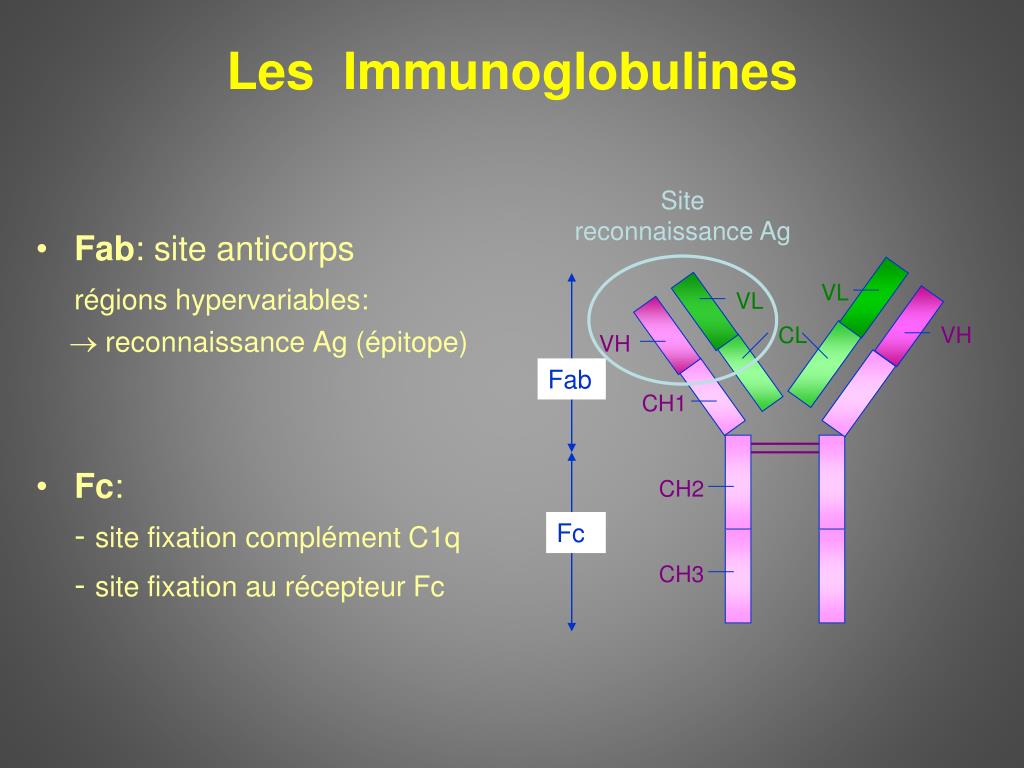

Les gamma globulines, également désignées sous le terme d'immunoglobulines, sont des protéines essentielles du système immunitaire. Elles assurent la reconnaissance et la neutralisation des agents pathogènes. Leur production est orchestrée par les lymphocytes B, cellules immunitaires sophistiquées capables de générer une diversité stupéfiante d'anticorps.

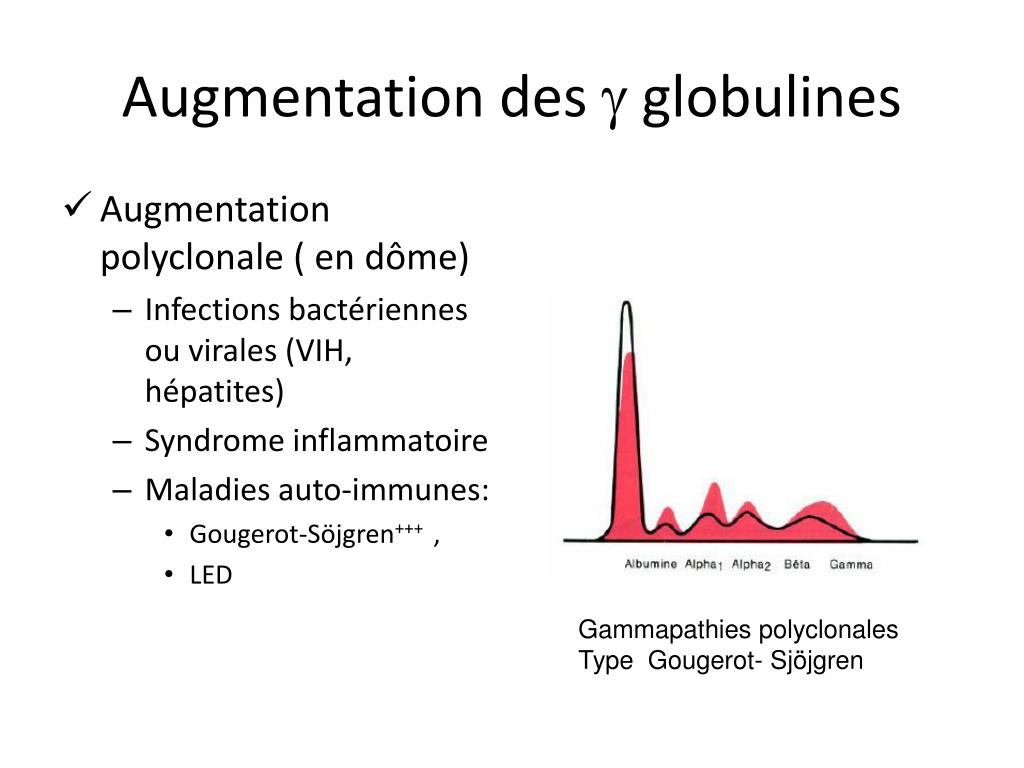

Une population hétérogène de gamma globulines reflète un système immunitaire fonctionnant de manière optimale. Cette hétérogénéité se traduit par la présence d'une large gamme d'immunoglobulines, chacune spécifique à un antigène particulier. Cette diversité confère une capacité de réponse immunitaire adaptative robuste face à une multitude de menaces.

Lorsque l'on observe une restriction de cette hétérogénéité, cela signifie qu'une population limitée d'immunoglobulines, voire une seule, est produite de manière excessive. Cette situation, souvent dénommée gammapathie monoclonale, suggère la prolifération anormale d'un clone unique de lymphocytes B.

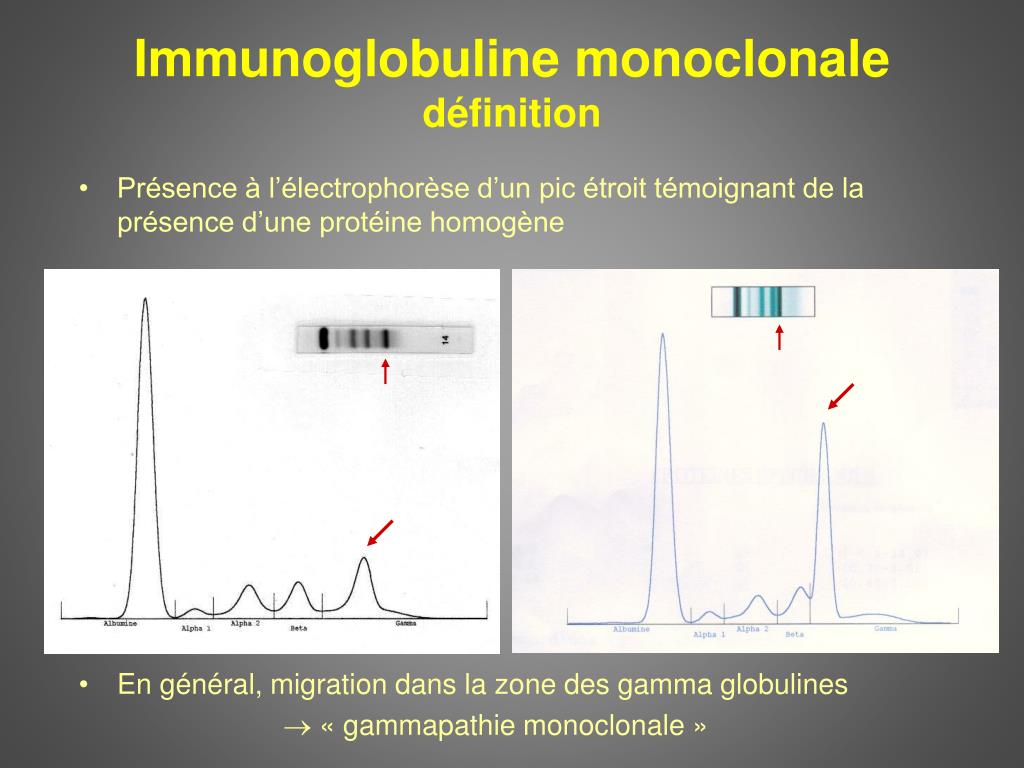

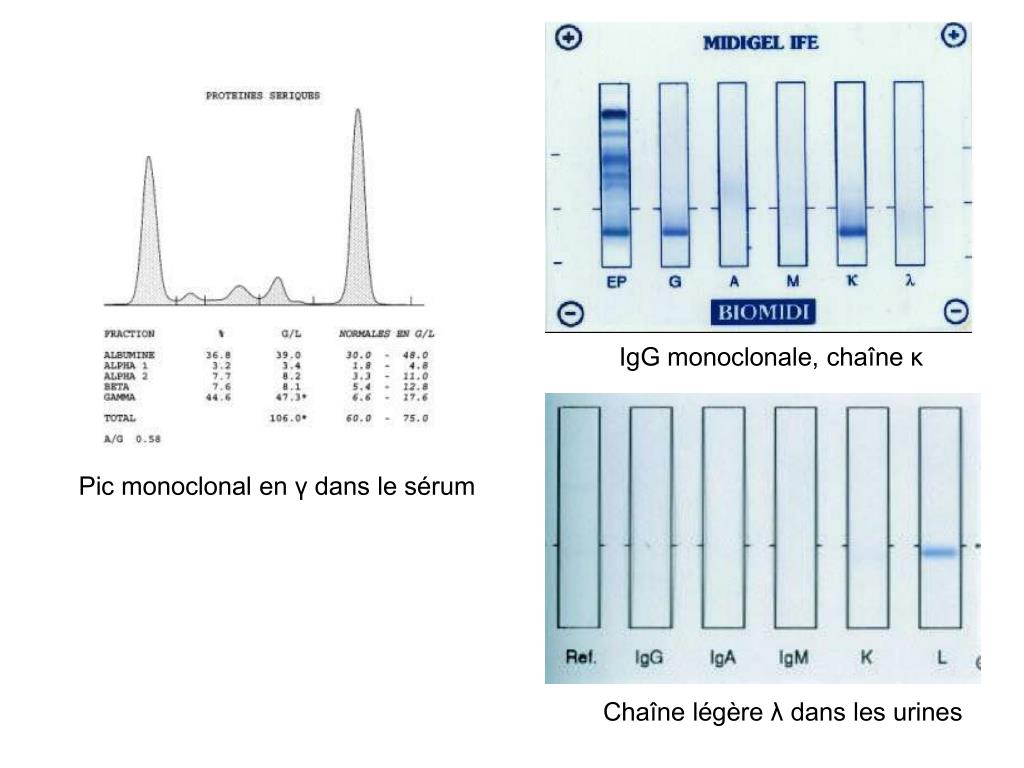

L'identification d'une restriction d'hétérogénéité des gamma globulines repose sur des techniques d'électrophorèse des protéines sériques (EPS). Cette technique permet de séparer les différentes protéines du sérum en fonction de leur charge électrique. Un pic monoclonal, une bande étroite et dense dans la région des gamma globulines, est un signe distinctif de cette restriction.

La présence d'un pic monoclonal requiert une investigation plus approfondie pour déterminer sa signification clinique. La cytométrie de flux, technique d'analyse cellulaire avancée, est utilisée pour identifier et quantifier les populations de lymphocytes B impliquées. L'immunofixation, une autre technique de laboratoire, permet de déterminer le type d'immunoglobuline (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE) et la chaîne légère (kappa ou lambda) impliquées dans la prolifération monoclonale.

Plusieurs pathologies peuvent se manifester par une restriction d'hétérogénéité des gamma globulines. La gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS) est une condition relativement fréquente, caractérisée par la présence d'un pic monoclonal en l'absence de signes cliniques de malignité. Bien que souvent bénigne, la MGUS nécessite une surveillance régulière en raison du risque, bien que faible, d'évolution vers un myélome multiple ou d'autres hémopathies malignes.

Le myélome multiple, une prolifération maligne des plasmocytes dans la moelle osseuse, est une autre cause importante de restriction d'hétérogénéité. Cette pathologie se caractérise par la production excessive d'une immunoglobuline monoclonale, souvent associée à d'autres complications telles que des lésions osseuses, une insuffisance rénale et une anémie.

La maladie de Waldenström, un lymphome lymphoplasmocytaire, se manifeste également par la production d'une immunoglobuline monoclonale, généralement de type IgM. Cette pathologie peut entraîner une hyperviscosité sanguine, une neuropathie périphérique et une infiltration de la moelle osseuse.

D'autres pathologies, plus rares, peuvent également être associées à une restriction d'hétérogénéité des gamma globulines, telles que l'amylose AL, la cryoglobulinémie et certaines maladies auto-immunes.

La prise en charge thérapeutique d'une restriction d'hétérogénéité des gamma globulines dépend de la pathologie sous-jacente. Dans le cas de la MGUS, une surveillance régulière est généralement suffisante. Pour les pathologies malignes telles que le myélome multiple et la maladie de Waldenström, des traitements spécifiques, tels que la chimiothérapie, l'immunothérapie et la transplantation de cellules souches hématopoïétiques, peuvent être nécessaires.

Il est impératif de souligner que l'interprétation des résultats d'électrophorèse des protéines sériques et l'identification d'une restriction d'hétérogénéité des gamma globulines doivent être réalisées par un professionnel de la santé qualifié. La corrélation avec les données cliniques, les antécédents du patient et les résultats d'autres examens complémentaires est essentielle pour établir un diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée.

En conclusion, l'aspect de restriction d'hétérogénéité des gamma globulines représente un marqueur biologique précieux, susceptible de révéler une variété de pathologies, allant de conditions bénignes à des affections malignes graves. Une analyse rigoureuse et une interprétation avisée sont indispensables pour optimiser la prise en charge des patients concernés. La collaboration étroite entre les cliniciens, les biologistes et les hématologues est essentielle pour garantir une approche diagnostique et thérapeutique optimale.

Représentation schématique de deux exemples d'hétérogénéité

-

aspect de restriction d'hétérogénéité

-

aspect de restriction d hétérogénéité des gammaglobulines

-

que veut dire aspect de restriction d hétérogénéité des gammaglobulines

-

aspect de restriction d heterogeneite des gammaglobulines

-

aspect de restriction d heterogeneite

-

aspect de restriction d'hétérogénéité d'isotypie g à chaîne légère

-

diminution et aspect de restriction d'hétérogénéité des gammaglobulines